人工知能の研究は、コンピュータの登場とともに、1950年代から、すでに始まっていた。当初、脳がどのように働いて知能や意識を持つのか、ひとまず、置いといて、結果として、人間と自由に会話をして、コンピュータと見破られなかったら、知能があると認めてもいいんじゃないかという考え方があった。これが有名な「チューリング・テスト」というやつだ。

もちろん、人間とコンピュータは別室で、キーボードを通して会話するわけなんだけど、こちらが、どんな質問をしても、スラスラと答えられるようなら、「コンピュータ」と「人間」をなかなか、判断できないかもしれない。しかし、この「チューリング・テスト」には、致命的な欠陥がある。本当はコンピュータが相手をしているのに人間と判断したら、コンピュータに知能があるというけれど、逆に、本当は人間が相手をしているのに、コンピュータと判断したら、その人間には知能がないという、とても失礼なことになってしまうからだ。

人間と区別がつかないようなコンピュータの応答という、難しい問題も、ある状況を設定すると、非常に人間っぽく感じられることがある。それが、ジョセフ・ワイゼンバウムが作成した「イライザ」というプログラムだ。「イライザ」は、ロジャーズ派の精神分析家のマネをするプログラムで、自分のことは語らず、相手の言った言葉を文法解釈して、そのまま「おうむ返し」で応答する。どういう会話がされていたかというと……。

|

イライザ:こんにちは、私はラジオ精神科医のイライザです。あなたの悩みはなんですか?

ボク:あなたのことを知りたいんですけど。

イライザ:なぜそのようなことを聞くのですか?

ボク:仕事なんです。

イライザ:仕事があなたにとって、どんな意味があるのですか?

ボク:ボクはライターなんですよ。

イライザ:ライターのあなたが、なぜ私に相談を?

ボク:あなたの記事を書いているんですよ。

イライザ:今はあなたのことを話しているんですよ。私のことではなくて。

ボク:ばか。

イライザ:そうですか。

ボク:いい加減にしろ。

イライザ:そのことについて、もっと詳しく。

|

……と、イライザとの咬み合わない会話は延々と続く。

「モンド・コンピュータ」(アスキー刊・1996年)から引用(私がアスキー時代に企画、編集した書籍)。引用記事は、金井哲夫/著「人工無脳の話」。サイエンスライター鹿野司氏の「アラン・チューリング」や「チャールズ・バベッジ」の話も収録。お勧めしたいのだが、すでに絶版……;;。入手は困難。

「モンド・コンピュータ」(アスキー刊・1996年)から引用(私がアスキー時代に企画、編集した書籍)。引用記事は、金井哲夫/著「人工無脳の話」。サイエンスライター鹿野司氏の「アラン・チューリング」や「チャールズ・バベッジ」の話も収録。お勧めしたいのだが、すでに絶版……;;。入手は困難。

で、今では、なんのことはない簡単な「イライザ」のようなプログラムでも、本気でハマってしまう人がいたようだ。記事タイトルの「人工無脳」は、パソコン通信時代の「チャット」で、本人が席を外しているときに、本人の代わりに応答するプログラムを総称したもの。「人工知能」ならぬ「人工無脳」ぶりを笑うプログラムなのだが、辞書を搭載するなど、さまざまなバリエーションが作られ、中には会話中、本気で怒り出す人もいて、「人工無能」の発言には「@」マークをつけるというルールもできた。

「イライザ」が自分を語らず、相手に話させようというアルゴリズムなのに対して、「ラクター」は、1のことを聞いたら、10の答えが返ってくるような、とにかく自分の「薀蓄(うんちく)」を披露したがるプログラムだ。小説家のウイリアム・チャンバーレインが5年という歳月をかけて教育したというだけあって、その薀蓄は半端じゃない。ときには自作の詩まで披露する。

で、このようなプログラムは、作者の知性や教養がいかんなく発揮されたものではあるが、これらのプログラムに「知能」があるとは言えない。

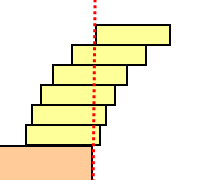

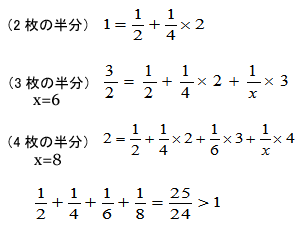

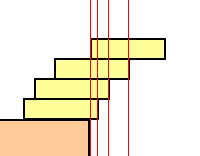

今回の問題は「12cmの板を落ちないようにズラして重ねていき、一番上の板が机の端から、1枚分はみ出すには、最低何枚必要か?」

今回の問題は「12cmの板を落ちないようにズラして重ねていき、一番上の板が机の端から、1枚分はみ出すには、最低何枚必要か?」

同様に3枚目、4枚目の位置も計算できる。で、4枚になった時点ではみ出た部分が「1」を超えるので、答えは「4枚」となる。

同様に3枚目、4枚目の位置も計算できる。で、4枚になった時点ではみ出た部分が「1」を超えるので、答えは「4枚」となる。

「モンド・コンピュータ」(アスキー刊・1996年)から引用(私がアスキー時代に企画、編集した書籍)。引用記事は、金井哲夫/著「人工無脳の話」。サイエンスライター鹿野司氏の「アラン・チューリング」や「チャールズ・バベッジ」の話も収録。お勧めしたいのだが、すでに絶版……;;。入手は困難。

「モンド・コンピュータ」(アスキー刊・1996年)から引用(私がアスキー時代に企画、編集した書籍)。引用記事は、金井哲夫/著「人工無脳の話」。サイエンスライター鹿野司氏の「アラン・チューリング」や「チャールズ・バベッジ」の話も収録。お勧めしたいのだが、すでに絶版……;;。入手は困難。